こんな症状でお悩みではありませんか?

- 便意が頻繁にあり、下痢を繰り返す

- 急に腹痛が起こり、その後下痢になる

- いつもお腹がガスで張っている

- 便秘と下痢を繰り返している

- 緊張したり、不安を感じるとお腹が痛くなる

- 下痢やお腹が痛くなるので、外出するのが不安

- お薬やサプリメントを試しているが、根本的な改善がみられない

過敏性腸症候群について

過敏性腸症候群(IBS)とは、特に腸に器質的な病気がないにも関わらず、慢性的に腹痛・便秘・下痢・お腹の張りがといった症状が続いてしまう疾患です。

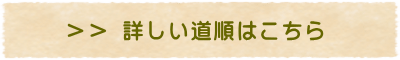

IBSは生死に関わる疾患ではありませんが、急な腹痛や下痢が心配で、電車やバスなどトイレがない場所に長時間いられない、仕事や外出もままならない等、生活の質が著しく制限されてしまいます。

IBSの原因は明らかではありませんが、ストレスによる脳腸相関(腸脳相関)、食生活や生活習慣の乱れによる腸内環境の問題ではないかと言われています。

IBSの診断基準

IBSの国際的な診断基準としては、2016年に発表されたRomeⅣが用いられています。

繰り返す腹痛が、最近3か月間で平均して少なくとも週1日以上あり、次の項目の2つ以上があること。

- 排便に関連して症状が出現する

- 排便頻度の変化に伴って症状が出現する

- 便形状(外観)の変化を伴って症状が出現する

※ 少なくとも診断の6か月以上前から症状があり、最近3ヶ月間は上記基準を満たしていること

IBSの分類

IBSは便の形状により、「ブリストルスケール」と呼ばれる評価スケールを用いて、次のように分類されます。

下痢型…⑥~⑦

ゆるい便を主体とし腹痛があるタイプ。若い男性に多くみられます。

便秘型…①~②

かたい便を主体とし腹痛があるタイプ。女性に多くみられます。

混合型…①~②、⑥~⑦

ゆるい便とかたい便を繰り返し、腹痛があるタイプ。女性に多くみられます。

分類不能型…③~⑤

便の形状自体に大きな問題はなく、腹痛があるタイプ。

過敏性腸症候群の症状

主な症状は、次のようなお腹の症状とそれに関連した便通異常が現れます。

症状が出るのは一時的ですが、ストレスや食事をきっかけにこのような症状を繰り返します。

- くり返しお腹が痛くなる

- 腹痛を伴う便秘や下痢がある

- 便秘と下痢をくり返す

- 排便するとお腹の痛みが治まる・軽くなる

- お腹の張り・ガスが溜まっていて苦しい

- お腹が鳴っているが、腸が動いていない感じがする

IBSでは、このようにお腹の症状+便通異常(便秘・下痢)があり、慢性的な便秘、急性の下痢、便秘や下痢を伴わないお腹の張りとは別の疾患と考えられています。

過敏性腸症候群の原因

過敏性腸症候群(IBS)の原因は、現在はっきり解明されていませんが、脳腸相関(腸脳相関)によるストレスに関係するもの、食生活や生活習慣の乱れによる直接腸内環境に関係するもの等、複数の要因が考えられています。

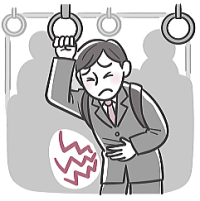

脳腸相関・腸脳相関

脳腸相関または腸脳相関とは、精神的な問題は頭だけなくお腹にも現れ、内臓の問題はお腹だけでなく頭にも現れるというように、脳と腸がお互いに密接に関係し合っている現象です。

脳でストレスを感じると、脳からストレス関連ホルモンが分泌されて腸の働きを乱し、下痢や便秘、腹痛といった症状を引き起こします。

一方、食事や生活習慣の乱れによって腸内環境に問題が起こると、腸から脳へ伝える信号が強くなり、知覚過敏となり腹痛やお腹の張りを感じるようになります。

IBSが起こることで、外出中や仕事中への不安がさらなるストレスとなって、ちょっとした刺激にも腸が過敏に反応して、お腹の痛みと便通異常といった症状を引き起こします。

このような悪循環は「IBSスパイラル」と呼ばれています。

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)

腸内細菌のほとんどは、大腸の中に生息しています。

通常、大腸の約100兆個に対して、小腸は約1万個とかなり少ない数になっています。

しかし、小腸のなかで細菌が異常に増殖してしまうものが問題となり、これを小腸内細菌異常増殖症(SIBO)と言います。

本来、大腸にいるべき細菌が小腸内に入ってきてしまい、通常1万個→約10万個など増殖してしまうのです。

すると、大腸で多く腸内細菌が未消化の食べ物を発酵させてガスを発生させることを、栄養を吸収させる小腸でガスを多く発生させてしまいます。

小腸内で増殖するのは乳酸菌とカンジタ菌です。

乳酸菌は糖質を発酵させて腸内は酸性化し、大腸を動かなくさせて便秘になります。

小腸は本来ガスに耐えるような構造をしていませんので、炎症を起こしたり、腸粘膜が壊される「リーキーガット(腸もれ)」となって下痢になります。

リーキーガットになると、IBSだけでなく有害物質やカンジダ菌が血管内に侵入して、様々な症状まで引き起こします。

乳酸菌はカンジダ菌を増やしてしまうため、SIBOの主犯人は乳酸菌なのです。

過敏性腸症候群の方の約80%がSIBOを併発していると言われています。

食事の影響

一般的に腸内環境にいいと言われる食事ほど、SIBOとなり、過敏性腸症候群の方のお腹の調子を悪くしてしまいます。

SIOBの原因は、以下のような食事を摂っているためです。

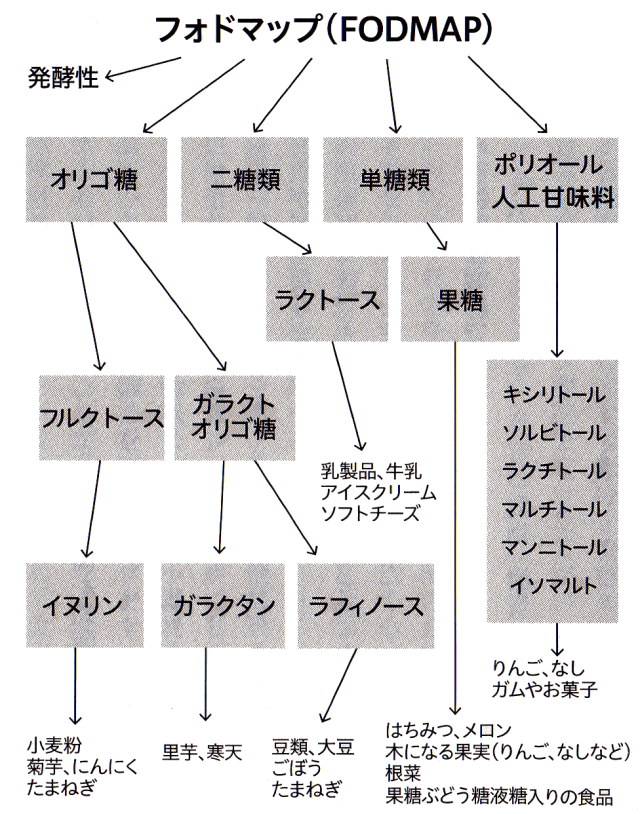

FODOMAP(フォドマップ)

FODOMAP(フォドマップ)とは、発酵性のある4種類の糖質の頭文字を組み合わせたもので、F(発酵性の)、O(オリゴ糖)、D(二糖類)、M(単糖類)、A(AND)、P(人工甘味料)のことを指します。

FODOMAPという糖質は、小腸での吸収が非常に悪いため、通常はブドウ糖まで分解される糖質が、なかなか栄養として入っていきません。

そのため、乳酸菌やカンジタ菌が増殖して、消化されない糖質を発酵させて、ガスを大量に発生させます。

SIBOや過敏性腸症候群の方は、乳酸菌やカンジダ菌を増やさないためにも、FODOMAPをできる限り控えた「低FODOMAP食」が推奨されています。

食物繊維

もともと消化されない食べ物としては、野菜・豆・雑穀・キノコなどの食物繊維があります。

小腸に細菌の少ない健康な人にとっては、大腸まで消化されずに届き、大腸菌のエサとして、食物繊維は腸内環境を整えてくれます。

しかし、SIBOや過敏性腸症候群の方にとっては、食物繊維の摂り過ぎは、小腸内の乳酸菌・カンジダ菌を増やし、さらに腸内ガスを増やしてしまいます。

さらに、消化できない食物繊維が入ってくると、腸は消化液をたくさん分泌して、濃いものを薄めようとする作用が働きます。

そのため腸内が水分過剰になって「下腹ポッコリ」となり、腸のぜん動運動も過剰になって「下痢や腹痛」を引き起こします。

このように、食物繊維の摂り過ぎは、乳酸菌やカンジタ菌のエサとなって、SIBOの原因にもなりますので、控える事をお勧めします。

当院が考えるIBSの原因とは

一般的には、IBSはストレスが関係していると言われています。

しかし、臨床的に食生活に問題を抱えている方が多いと感じています。

ストレスの感じ方は人それぞれで、ちょっとした事で腸が過敏に反応する場合もありますが、食生活に問題がない人ならば、IBSとはならず一時的な症状のことが多いです。

その意味で、IBSは脳腸相関というよりも「腸脳相関」がメインで、腸の問題→脳(精神)に現れると考えています。

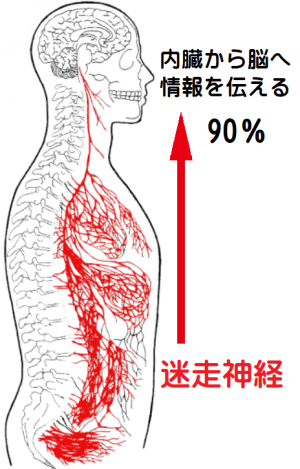

迷走神経は、脳と内臓をつなぐ神経として、脳の延髄から首の横を通って胸部と腹部の大半の内臓に分布している副交感神経です。

近年の研究で、迷走神経は、「脳から内臓へ指令を伝える神経」は10%にすぎず、残りの90%は「内臓から脳へ情報を伝える神経」がわかっています。

つまり、迷走神経が緊張していれば、内臓の状態が良くないことを表し、脳へと伝わります。

そのため当院では、ストレスを抱えてIBSの症状が出ている方でも、食生活の見直しとお腹のケアを中心に施術をすすめていきます。

お腹のケアの後には、ストレスに関係する「頭部」と「副腎」のケアも行います。

過敏性腸症候群に対する当院の施術方法

IBSの原因はストレスだけではありません。

食生活、腸の消化・吸収力を解消し、お薬を飲んでも楽にならない慢性的なIBSを改善していきます!

頑固なIBSの原因は4つあると考え施術していきます。

①お腹への施術

あお向けで腹部八反応点の下腹部のポイント回盲弁・S字結腸に対する筋膜アプローチで、血液循環を改善していきます。回盲弁とS字結腸の滞りを改善することが腸に対する根本治療となります。

また、すい臓・胆のうに問題があれば、腸だけでなく、すい臓・胆のうの滞りを改善する必要があります。

さらに、腹部八反応点のみぞおちのポイントすい臓の迷走神経・胃の迷走神経に対する筋膜アプローチで、自律神経を改善していきます。みぞおちの滞りを改善することで自律神経が整っていきます。

食生活の見直しと、腹部八反応点への施術回数を重ねて少しずつ改善していく必要があります。

②背すじを伸ばした姿勢が原因でIBSになる

一般的には知られていませんが、背すじを伸ばした姿勢が体の緊張をつくっています。特に座っている姿勢では背中や腰は丸まっているのが理想です。

背中側にある副腎は、ストレスに対抗するために副腎皮質ホルモンを分泌して疲弊します。

ストレスがあるとただでさえ緊張姿勢になるのに、普段から背すじを伸ばしていては、より体は緊張してしまいます。

そのため姿勢の指導をすると共に、深い呼吸と脳脊髄液の循環をよくする「減腔」という整体施術を行いながら、脱力した体に優しい姿勢をつくって副腎や腎臓のケアと共にIBSに対処していきます。

③咀嚼不足・唾液不足で消化が悪い

唾液がしっかり出るだけで消化力が高まります。唾液が出る噛み方にはコツがあるので、日常で実践できるように詳しくアドバイスいたします。

咀嚼不足の方は唾液腺が詰まっていて、首の前側や胸まで硬くなっています。

ほっぺたの筋肉をゆるめると共に、顎下から耳まわりの唾液腺の滞りをマッサージしていきます。

唾液腺の詰まりがひどい場合には、胸部の肋骨間を剥がしていきます。かなり痛い方もいますが、呼吸がしやすくなり、古い唾液が流れ行きます。

④ストレスによる脳疲労がIBSの原因

「頭蓋骨調整」と「ヘッドマッサージ」を組み合わせた頭部リラックス操法という独自の整体で、脳のストレスを解消していきます。

IBSの多くは、咀嚼不足と、SIBOを引き起こすFODOMAPや食物繊維の摂り過ぎ、過剰な栄養補助食品など消化の悪い食生活が原因です。根本的な改善には「食生活」の改善が必要になります。

【関連記事】 食事指導・体質改善教室改善に向かう方の多くは、食事の知識を身につけ、普段の食生活を重視して地道に続けています。なかなか改善しない方の多くは、お薬やサプリメントの栄養素を重視したり、食生活を変えてもすぐに結果を求めて地道に続けられません。

どんなに栄養価が高くても、腸で消化吸収できない状態では何にもなりません。まずは和食を中心にしたお腹にやさしい食生活をお勧めします。体質改善には最低90日はかかります。

過敏性腸症候群でお困りの方はお気軽にご相談ください。

当院には、くり返す腹痛や便秘と下痢、肩・腰・背中を揉むだけでは楽にならないIBS、強いマッサージが苦手な患者さまが多く来院されています。

お腹のコリをほぐしたり、内臓のツボを初めて押されたという方も多く、お腹をやわらかくして内臓を元気にするのが当院の特徴です。

また姿勢やセルフケアなどを覚えて根本的にIBSを改善したい方、お薬や浣腸、下痢止めの乱用や副作用がない方法を考えている方など、お気軽にご相談ください。

【関連記事】

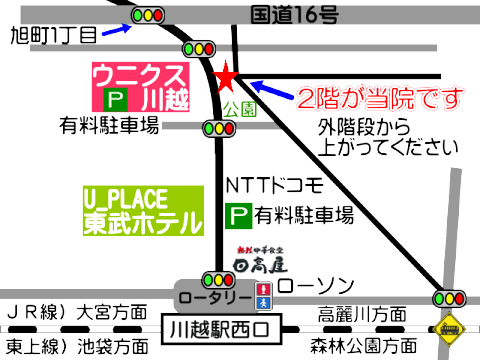

当院へのアクセス

いぶきカイロプラクティック

〒350-1126

埼玉県川越市旭町1-1-18 フローラル・幸 2階

川越駅西口徒歩7分・ウニクス川越の真向い

駐車場なしウニクス川越をご利用下さい

営業時間 9~22時(受付20時まで)

不定休 (営業案内をご覧ください)

TEL 0120-184-497